Kernbrennstofflabor

Gegründet um den FRM II beim Bestreben zur Umrüstung auf einen Brennstoff mit niedrigerer Anreicherung zu unterstützen bietet das Kernbrennstofflabor heute die Möglichkeit der Erforschung und Entwicklung neuartiger nuklearer Materialen und umfasst dabei ein breites Spektrum von Probenproduktion, über Probenpräparation bis hin zu analytischen Methoden. Diese umfassende Ausstattung erlaubt es heute auch vielfältige wissenschaftliche Projekte unabhängig der Umrüstung anzugehen, wie beispielsweise das Erforschen ternärer Uranlegierungen oder die Produktion von Uranfolien für Beschleunigertargets. Die atomrechtliche Genehmigung des Labors erlaubt dabei den Umhang mit Uran und Uranverbindungen verschiedenster Anreicherungsgrade.

Probenproduktion

Probenproduktion umfasst die Herstellung von Legierungen mit einem Arcmelter und die Erzeugung dünner Schichten und Schichtsystemen mittels zweier PVD-Anlagen, die sich in Gloveboxen unter Argon-Atmosphäre befinden. Für thermische Behandlungen steht ein Rohrofen zur Verfügung, um beispielsweise Diffusionsprozesse in einem Bereich bis ca. 1000 °C zu untersuchen.

Probenpräparation

Hergestellte Proben können auf vielfältige Weise für anschließende Untersuchen präpariert werden: Eine Trennsäge erlaubt das Teilen von Probenstücken, metallographische Probenpräparation wird mittels Heiß- oder Kalteinbetten und anschließendem Schleifen/Polieren durchgeführt, und ein Ionenpolierer kann für weitere Verbesserung der Oberflächenqualität genutzt werden. Ein Kohlenstoff-Coater dient der Vorbereitung nicht-leitfähiger Proben für die Elektronenmikroskopie. Des Weiteren steht zur Handhabung gängiger Chemikalien ein Abzug zur Verfügung.

Analytik

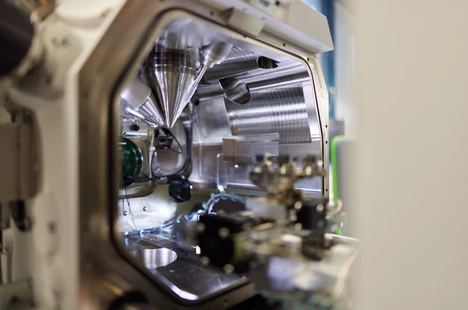

Herzstück der Analytik ist ein modernes Focused-Ion-Beam-Elektronenmikroskop ausgestattet mit Detektoren zur Messung von Elementzusammensetzungen und Kristallstrukturen/-orientierungen. Zudem erlaubt ein einbaubares Nanoindenter-Modul ortsaufgelöst Materialkennwerte wie Härte und Elastizitätsmodul bis zu Temperaturen von 800 °C zu bestimmen und parallel dazu in-situ thermische Diffusionsprozesse zu verfolgen. Zur optischen Mikroskopie stehen ein inverses Mikroskop und ein Auflicht-Mikroskop zur Verfügung. Für die chemische Analytik betreibt das Labor ein Gerät zur Atomemissionspektroskopie, sowie ein UV/VIS- als auch ein FTIR-Spektrometer.

Außerhalb des Kontrollbereichs ist ergänzend zum Nuklearteil ein kleines Labor mit Abzug, Werkbank und Poliermaschine angegliedert in welchem inaktive Proben verarbeitet werden können. Das Team des Strahlenschutzes betreibt außerdem noch ein Gammaspektrometer und einen Messplatz zur Auswertung von Wischtests auf Alpha- und Beta-Aktivität.

Geräteliste

- FIB-SEM (Thermo Fisher Scios 2)

- EBSD-Detektor (EDAX XXX)

- EDX-Detektor (EDAX XXX)

- Nanoindenter (Femto Tools NMT04)

- ICP-OES (Agilent 5800)

- UV/VIS-Spektrometer (Analytik Jena Specord 250 Plus)

- FTIR-Spektrometer (Bruker ALPHA II)

- Ionenpolierer (Hitachi IM4000 Plus)

- Probencoater (Leica ACE600)

- Rauigkeitsmessgerät (Mitutoyo SJ-410)

- Vakuum-Imprägniergerät (Struers CitoVac)

- Warmeinbettpresse (Struers CitoPress-15)

- Optische Mikroskope (Olympus GX53 und BX53M)

- Poliermaschinen (ATM Saphir 520 und Struers Tegramin-25)

- Vakuumschrank (Memmert VO29)

- Arcmelter (Edmund Bühler MAM-1)

- Diamantdrahtsäge (Well 3242-3)

- Trennsäge (Buehler IsoMet 1000)

- Rohrofen (Carbolite-Gero TS1 12/60/300)

- Gammaspektrometer (Canberra BE3830)

- Wischtestmessplatz (Berthold LB 770)